Di: Alberto Lancellotti, Ester Venturelli e Elisa Donegatti

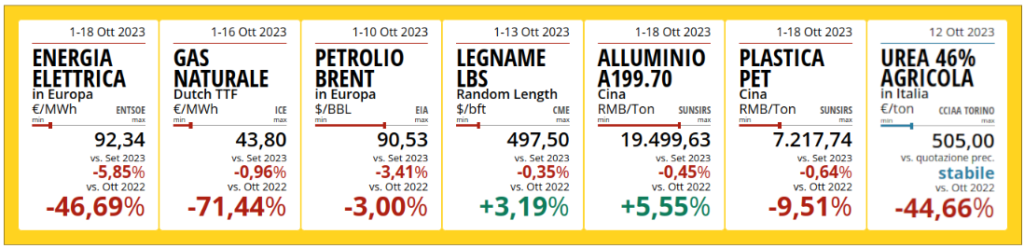

Nuove tensioni stanno caratterizzando i mercati energetici internazionali. Questo si traduce in aumenti nei costi associati a Petrolio, Gas Naturale e Fertilizzanti.

Il prezzo del Petrolio Brent in Europa aveva adottato una tendenza in crescita già a fine giugno, dovuta alla decisione di Arabia Saudita e Russia di ridurre le quantità estratte di petrolio fino a fine anno. Nonostante questo, a fine settembre le quotazioni avevano registrato un rallentamento, interrotto poi dell’escalation delle tensioni in Israele che ha determinato una nuova ripresa dei prezzi.

Infatti, ci sono preoccupazioni associate alla disponibilità di petrolio nei mercati nel caso in cui i Paesi Arabi decidessero di entrare attivamente nel conflitto. Lo stato che preoccupa maggiormente è l’Iran, il più coinvolto politicamente nella questione sino-palestinese e produttore di circa 3 milioni di barili al giorno.

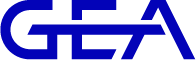

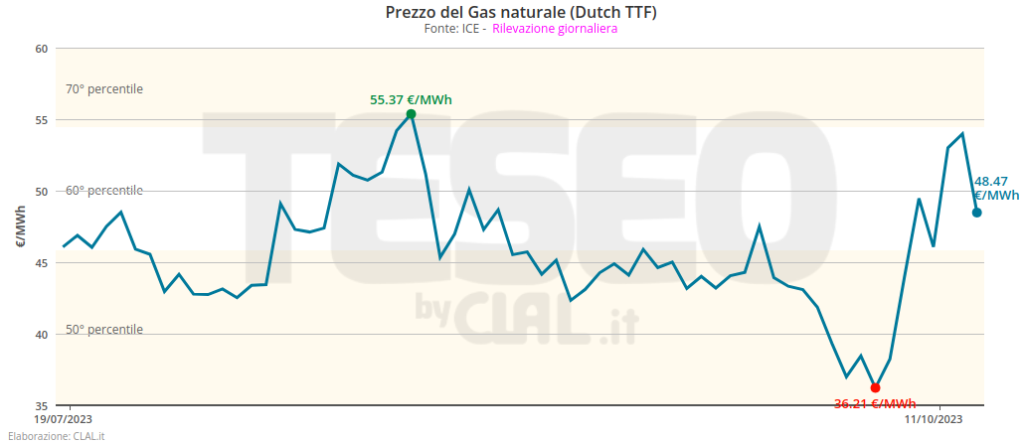

Le tensioni in Medio Oriente hanno un impatto anche sul mercato del Gas Naturale. Infatti, Israele controlla il pozzo di Tamar, che è stato chiuso a causa del conflitto in atto. Parte del Gas estratto viene abitualmente esportato in Egitto che a sua volta esporta Gas in Unione Europea. L’interruzione di questa fornitura potrebbe avere, quindi, un impatto negativo sulla disponibilità in UE causando un rialzo dei prezzi. A questo si aggiungono altri fattori che inaspriscono le tensioni internazionali sul mercato del Gas Naturale, quali la chiusura di un gasdotto tra la Finlandia e l’Estonia, che necessita riparazioni e rimarrà inattivo per diversi mesi, e gli scioperi dei lavoratori degli impianti di gas naturale liquefatto della Chevron Corp in Australia.

Una certa attenzione va anche posta al settore dei Fertilizzanti. Oltre alle problematiche derivanti dal mercato del Gas Naturale, principale materia prima utilizzata nella produzione, si aggiunge anche il fatto che Israele è un importante esportatore di Potassio. Tuttavia, la domanda di Fertilizzanti è ancora piuttosto debole rispetto al passato, raffreddata in parte dai prezzi che si mantengono elevati. Per questo motivo, gli analisti non si aspettano che i prezzi dei fertilizzanti subiscano aumenti particolarmente significativi nei prossimi mesi.

Infine, le dinamiche dei mercati energetici potrebbero indirettamente influenzare i mercati dei Cereali e dei Semi Oleosi. Infatti, i prezzi elevati dei carburanti fossili incentivano la produzione di bioetanolo e biodiesel. Questo si traduce in un aumento della domanda di Mais e Soia.