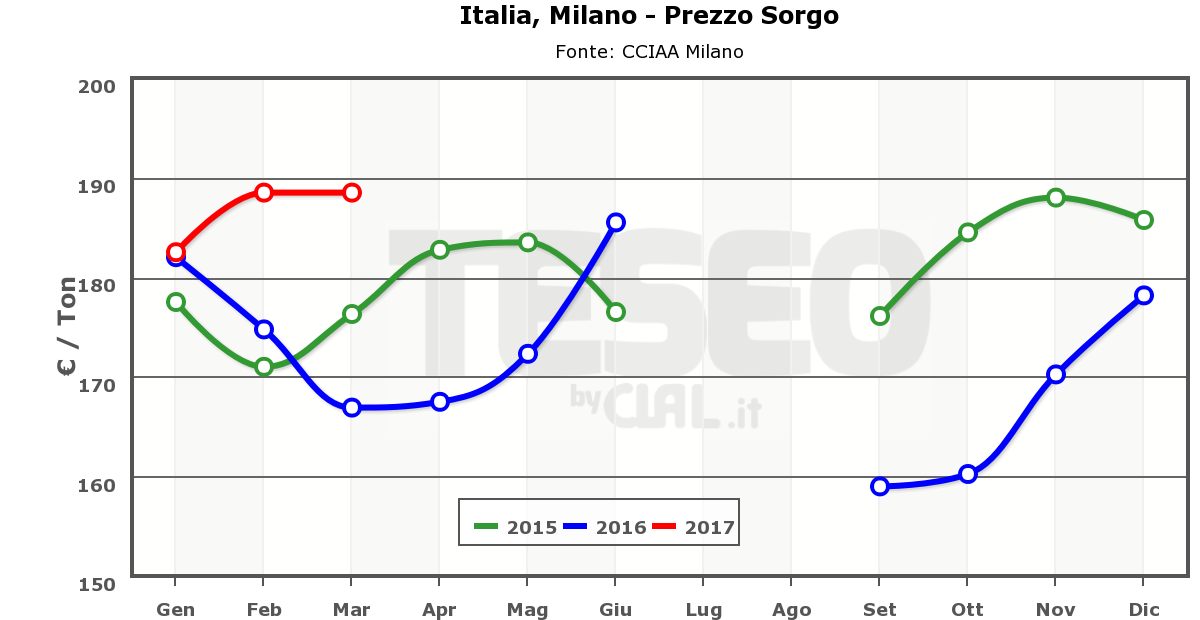

Il sorgo è uno dei cinque cereali più coltivati al mondo. Originario dell’Africa, sono 28 le specie attualmente coltivate. Oltre che per produrre granella, il sorgo viene usato per ottenere melasso, bevande alcoliche e biocarburanti, a dimostrazione della sua importanza e versatilità.

Molto diffuso in Asia ed in Africa dove é di uso tradizionale in cucina, da qualche tempo è diventato un ingrediente sempre più importante per l’industria agroalimentare anche negli USA ed in Europa, dove rappresenta una alternativa al crescente mercato di prodotti gluten-free per i celiaci. È un valido ingrediente per gli snacks di cereali, le barrette energetiche ed in generale i prodotti da forno, pane incluso.

Il sorgo presenta caratteristiche di versatilità e funzionalità che ne lasciano prevedere interessanti prospettive come ingrediente nelle diete moderne, soprattutto nei paesi ad economia avanzata, in sostituzione del frumento. Quanto sta avvenendo per prodotti quali la quinoa od i semi di chia come ingredienti, potrebbe presto avvenire anche per il sorgo, che è più conosciuto, rientra nella tradizione agricola di molti paesi ed inoltre ha un costo molto inferiore. Con un tenore medio in proteine del 11,3%, rappresenta una risposta alla crescente richiesta di fonti proteiche alternative. Inoltre ha un alto contenuto di ferro, così come di vitamine ed antiossidanti. Non esistendo poi come OGM, è anche generalmente percepito come ingrediente sano e pulito, più sostenibile.

Il sorgo, così come la canapa, può avere un nuovo futuro ed essere una valida alternativa agli altri cereali per rispondere alle esigenze di un mercato in rapida evoluzione.

Fonte: Mintel